Ermanno Bencivenga, ne il suo Il bene e il bello. Etica dell’immagine (ed. Il Saggiatore, 2015), scrive: «Non tutte le cose ci sono presenti e non tutte le cose ci sono assenti (…) Nel mio studio mentre scrivo, non ci sono pipistrelli, non c’è una scala a pioli, non c’è un mio lontano cugino che vive a Roma, ma sarebbe irragionevole dire che queste cose, animali o persone sono assenti. (…) Analogamente, sono presenti lo schermo e la tastiera del computer, lo sgabello su cui allungo i piedi e gli appunti dai quali cerco ispirazione; non sono presenti (anche se innegabilmente ci sono) le centinaia di libri che sono alle mie spalle (se uno mi servisse diventerebbe subito presente), i quadri alle pareti (cui sono talmente abituato che ormai neppure più li vedo) e i ragnetti che, ne sono sicuro, prosperano negli angoli. Presenza e assenza, insomma, non sono condizioni spaziali, ma spirituali».

Ora, questa riflessione, intrigante oltre che interessante, ritengo meriti di essere trasposta anche sul piano squisitamente fotografico.

La fotografia, si sa, ha dei bordi e le informazioni che essa fornisce al fruitore sono tutte contenute entro i margini che la definiscono. Le porzioni di mondo escluse dall’inquadratura sono perdute per sempre e a nulla valgono gli ingenui tentativi di ricostruirle a parole. Chi guarda, legittimamente, basa le proprie impressioni e valutazioni su ciò che ha davanti agli occhi, non su ciò che avrebbe potuto o voluto vedere.

È altrettanto assodato, come ci insegnano ieri la storia e oggi i social, che molte fotografie, per motivi essenzialmente politici o religioso/moralistici, hanno subito, al loro interno, vere e proprie epurazioni o mascherature: note sono, in certe immagini di gruppo, le vicende di personaggi fatti “sparire” perché invisi ai regimi. Ormai tristemente familiari, in immagini di diversa natura, sono la copertura o la pixelatura di specifiche parti anatomiche ritenute un’offesa al comune senso del pudore. In entrambi i casi, le rimozioni che avrebbero dovuto determinare un’assenza hanno, loro malgrado, rafforzato una presenza. Numerosi e degni di nota, a tale proposito, gli sforzi di autori che, a livello concettuale, hanno lavorato su questo aspetto, cercando, per citare Joan Fontcuberta (di cui consiglio ad hoc la visione di Sputnik), di fornire dei veri e propri “vaccini visivi” a coloro che la fotografia vogliono capirla per davvero e accoglierla anche nelle sue espressioni più contemporanee e ambigue.

Nonostante le due brevi premesse opportune, il senso di questo articolo non ruota né attorno al fuori campo (argomento assai complesso e affascinante di cui già ho scritto in passato e su cui tornerò prossimamente), né alle manipolazioni fotografiche al servizio dei poteri.

Il mio intento è differente: ricondurre il tutto alla pratica, invitando coloro che stanno per scattare una fotografia a ragionare sulle parole di Bencivenga soprariportate e a chiedersi: «cosa, di ciò che sto per inquadrare, mi è presente, ovvero mi serve, e cosa esiste, ma è talmente superfluo, rispetto alle finalità che mi sono posto, da sfuggire al mio sguardo?». Insomma e in parole povere, l’intento è quello di invitare i fotografi a riprendere la scolastica “ritualità” dell’appello.

Non solo: dal momento che un’immagine non si risolve – almeno per quanto mi riguarda – nel momento dello scatto, suggerirei loro di interpellare gli elementi inquadrati anche in un passaggio successivo, quello dell’editing, non facendosi troppi scrupoli nel sacrificare eccedenze (a meno che non si indaghi espressamente sulla nozione di horror vacui, s’intende).

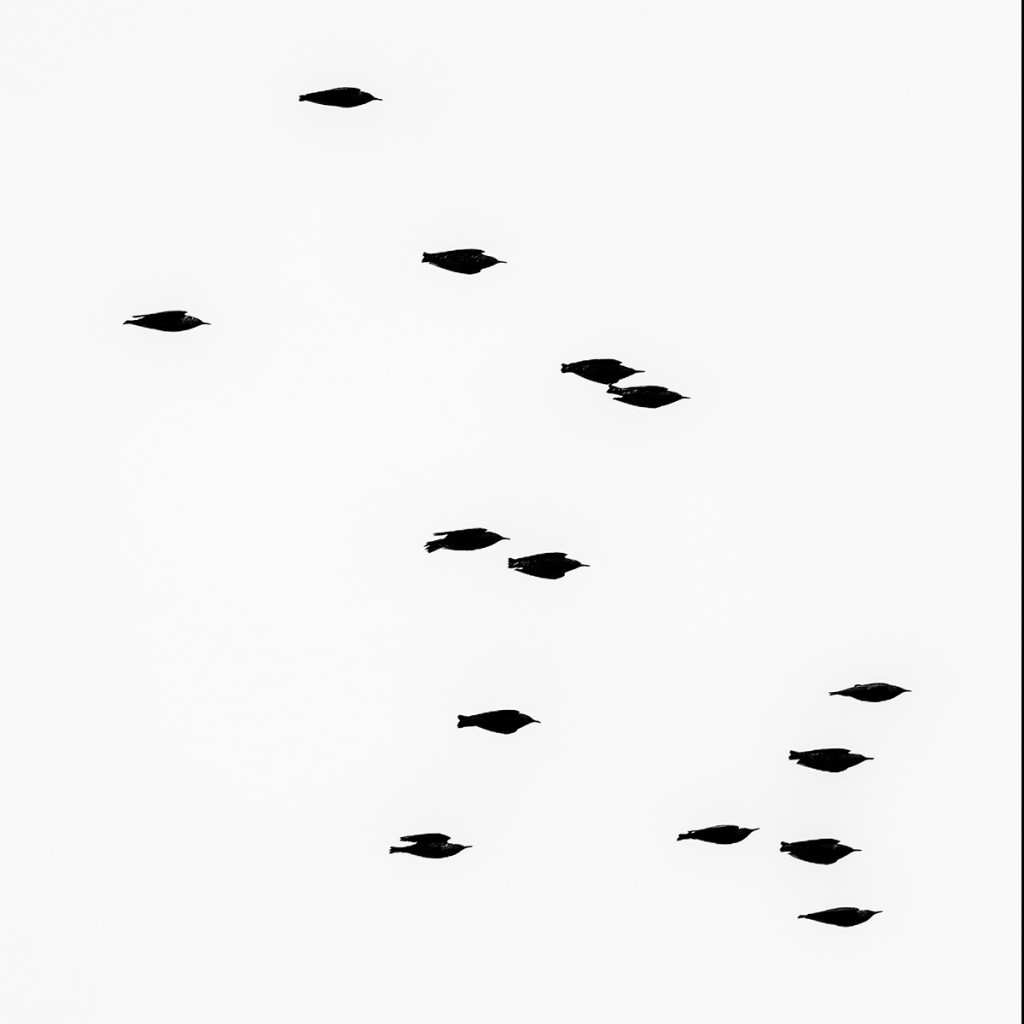

Di norma, procedere per levare è sempre una buona abitudine. Ma cosa? E come? Restiamo entro i bordi e facciamo un esempio, uno solo, sennò sarebbe troppo facile: provate a levare il colore, ove non serve, il bianco e nero già di per sé sottrae una cospicua dose di informazioni.

Adesso considerate i bordi, considerateli non come un limite, ma come uno degli strumenti offerti dalla fotografia. Usateli in piena libertà. Metteteli in relazione dialogica con ciò che racchiudono. Spesso un centimetro può fare la differenza. Tagliate, ove occorre. Non mentireste più di quanto non menta, per sua natura, la fotografia.

Escludendo i lavori che nascono con la fragile pretesa di essere pura documentazione, siete sicuri di dovere alla realtà che riprendete più di quanto non dobbiate a voi stessi?

Il primo nome che deve rispondere all’appello è il vostro, è una questione di consapevolezza. E la propria consapevolezza supera, in termini di valore, il pensiero dei puristi o le mitologie legate alla fotografia. Senza di essa non si è né coerenti, né, aspetto altrettanto grave, credibili.

Centratevi sulla vostra visione e sulle componenti che le sono funzionali. Rimuovete il resto. Solo coì vi manterrete in equilibrio quando critici e spettatori vi daranno spintoni per farvi cadere.